- 研修ゲームを楽しむだけで終わってしまっては「遊び」と変わらない。

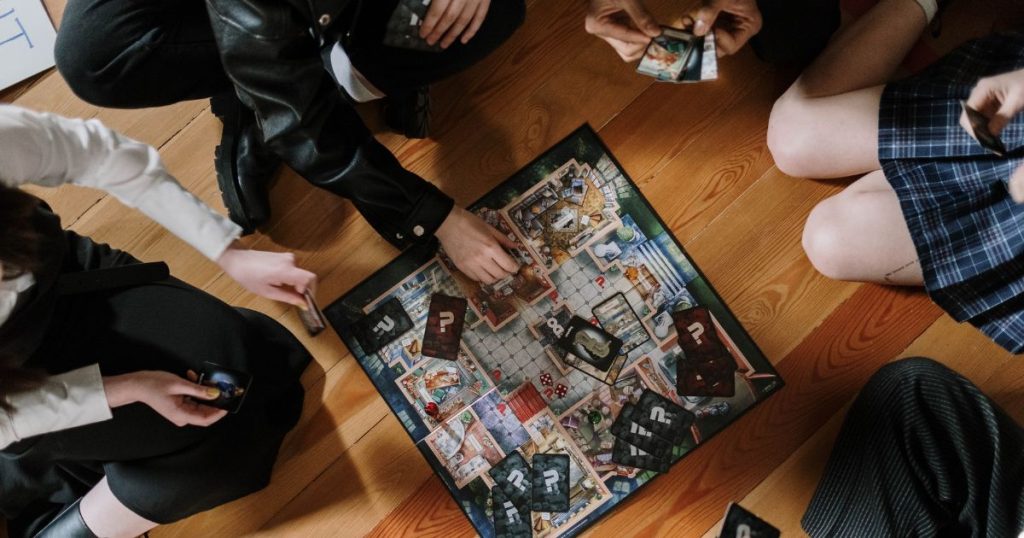

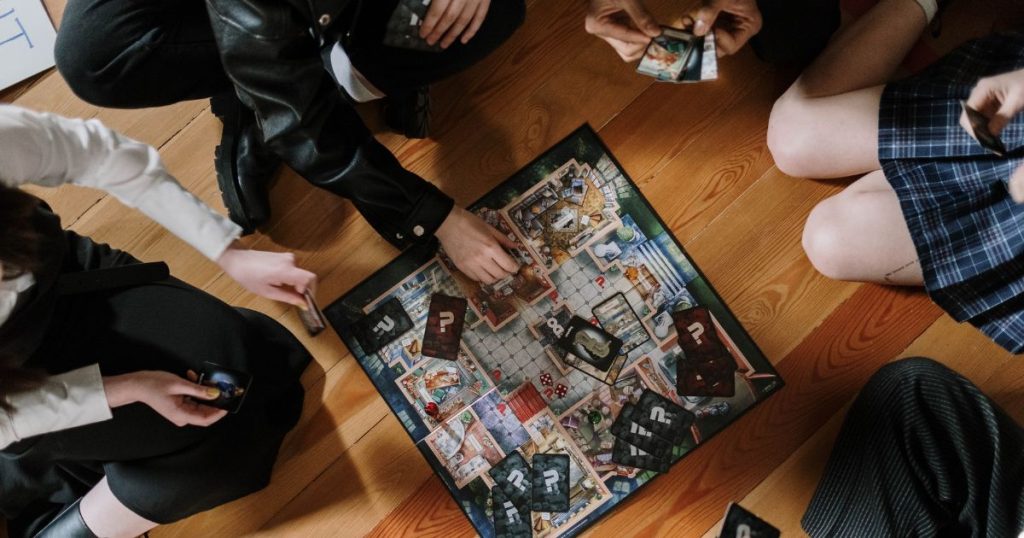

- オンラインでも手軽に実施できるアイスブレイク系のゲーム。

- ゲーム終了後の「振り返り(デブリーフィング)」が極めて重要です。

社員研修が「退屈」「座学ばかり」と感じていませんか?

この記事では、参加者のコミュニケーションを促進し、楽しみながら効果的に学べる『面白い研修ゲーム』を無料でご紹介します。

導入のポイントやメリット、オンライン対応方法、テーマとの結び付け方まで詳しく解説。

研修後、参加者が主体的に学び、職場の雰囲気が明るくなる未来をぜひ実感してください。

面白い研修ゲーム導入のメリットとは?

研修に「面白い研修ゲーム」を導入することには、多くのメリットがあります。

単に楽しいだけでなく、参加者の学習効果を高め、組織全体の活性化にも繋がる可能性があります。

この章では、具体的なメリットを4つの側面から詳しく解説します。

- 社員同士の交流を活性化

- 研修への主体的な参加を促す

- 実践形式で理解度が向上

- チームの結束力アップ効果

メリット(1)社員同士の交流を活性化

面白い研修ゲームは、普段の業務では接点が少ない部署や異なる年齢層の社員同士が、自然とコミュニケーションを取るきっかけを生み出します。

例えば、「共通点探しゲーム」のようなアイスブレイクを取り入れれば、参加者は互いの意外な一面を知り、親近感を抱くことができる可能性が高まります。

ゲームという遊びの要素が心理的な壁を取り払い、リラックスした雰囲気の中で自己開示しやすくなるため、普段は控えめな社員も積極的に発言しやすくなるでしょう。

さらに、「エモジ伝言ゲーム」のように言葉以外の手段で感情や思考を伝えるゲームは、非言語コミュニケーション能力の育成にも繋がります。

「エモジ伝言ゲーム」とは、参加者が絵文字のみをつかってメッセージを順に伝えていき、最終的に元のメッセージが正しく伝わったかを確かめるゲームです。

まずは無料かつ手軽に試せるゲームから導入し、組織全体の風通しを良くすることから始めてみてはいかがでしょうか。

ただし、内向的な参加者にとっては、依然として発言のハードルが高い場合も考えられるので注意が必要です。

メリット(2)研修への主体的な参加を促す

座学中心の研修では、参加者が受け身になりがちで、集中力の維持が難しいという課題がよく聞かれます。

しかし、研修にゲーム要素を取り入れることで、参加者の当事者意識を高め、主体的な参加を促すことができます。

例えば、チームで協力して課題に取り組む「NASAゲーム」では、限られた情報と資源をもとにメンバー全員で議論し、合意形成を目指す過程で自然と意見が飛び交い易いです。

「NASAゲーム」とは、与えられた課題に対してチームで話し合い、全員が納得した結論を導き出すゲームであり、宇宙空間を舞台に生き残るために必要な15のアイテムの優先順位を決めていくゲームです。

また、「マシュマロチャレンジ」のような競争性のあるゲームは、挑戦心や探求心を刺激し、楽しみながら積極的に取り組む姿勢を引き出す効果が期待できると言われています。

「マシュマロチャレンジ」とは、パスタ(乾麺)、マスキングテープ、ひも、マシュマロを使って、できるだけ高い自立可能なタワーを立てるゲームです。

研修の目的や参加者に合わせて、ポイント制の導入や成果をSNSで共有するなどの工夫を凝らせば、より一層参加意欲を高められるでしょう。

メリット(3)実践形式で理解度が向上

座学で得た知識は、実践的な体験を通じて初めて深く理解され、記憶にも定着しやすくなります。

研修ゲームは、まさにこの「体験学習」を実現する効果的な手法です。

頭で理解するだけでなく、実際に手を動かしたり、チームで協力したりする中で、研修テーマに対する理解度と定着度が飛躍的に向上すると言われています。

実際に経験した記憶は、時間や場所、そのときの感情が含まれるので、記憶に残りやすいからです。

例えば、「レゴ®シリアスプレイ®」メソッドを用いると、抽象的な概念や複雑な課題をレゴブロックで具体的に表現し、視覚的に理解を深めることができます。

「レゴ®シリアスプレイ®」とは、所定のトレーニングを修了した認定ファシリテーターのもと、提示されたお題をもとに作品を作り、作品を通してお題について語り、最後に作品をもとにメンバーと語り合います。

また、企業向け研修用の「脱出ゲーム」では、チームで知恵を絞りながら課題解決のプロセスを疑似体験することで、実務に直結する問題解決能力や協調性を養うことが可能です。

ゲームで得た気づきや学びをより確かなものにするためには、ゲーム後の振り返りが不可欠です。

「ORID」などのフレームワークを活用すれば、体験を効果的に振り返ることができ、学びをさらに深めることができるでしょう。

「ORID」とは、O(Objective Question:客観的事実)、R(Reflective Question:反応・感情)、I(Interpretative Question:解釈・意味)の順番に考えて、D(Decision Question:意思決定)で最後に意思決定をするフレームワーク手法です。

メリット(4)チームの結束力アップ効果

効果的で面白い研修ゲームを活用することで、チームの結束力を高めることができると言われています。

共同で目標を達成するゲーム形式は、チーム内での役割分担や協力が必要となるため、自然とメンバー間の信頼関係が深まるからです。

例えば、人気の高い「マシュマロチャレンジ」では限られた制限時間内でタワーを完成させる必要があるため、全員が役割を認識し連携して動かないと高いタワーを作ることができません。

「沈黙のリーダー」ゲームでは、リーダーが言葉を使わずにチームを導くことで、非言語コミュニケーションの重要性やチームの一体感を強化できます。

「沈黙のリーダー」ゲームとは、特定の人がリーダーとなり、言葉を発さずに、動作や表情などで指示を出して他の参加者はそれを理解して行動するゲームです。

ゲームの後には「KPT」などのフレームワークを使った振り返りを行い、チームとしての課題や改善点を共有することが重要。

「KPT」とは、K(Keep:継続すること)、P(Problem:問題点、改善すること)の順に考え、最後にT(Try:打ち手、次にやってみること)で次の対策を考えるフレームワーク手法です。

面白い研修ゲーム導入のデメリットはある?

面白い研修ゲームは多くのメリットがある一方、導入にあたってはいくつかの注意点も存在します。

事前にデメリットを理解し対策を講じることで、より効果的な研修運営が可能になります。

この章では、ゲーム導入時に考慮すべき主な3つのデメリットと、その対策について解説します。

面白い研修ゲームのデメリットには主に以下の内容が挙げられます。

- 準備や進行に手間がかかる

- ゲーム内容と研修目的の不一致リスク

- 学習効果が薄れる可能性

デメリット(1)準備や進行に手間がかかる

研修ゲームの導入には、座学研修と比較して、準備や運営に追加の手間と時間が必要となる場合があります。

例えば、「マシュマロチャレンジ」のような物品を使用するゲームでは、参加人数分の材料(パスタ、テープ、マシュマロなど)を事前に調達し、配布する準備が必要です。

また、ルールの説明を参加者全員に明確に伝え、ゲーム中の進行をスムーズに行うためには、ファシリテーターが手順を熟知し、参加者を適切にガイドする必要があります。

特にオンラインで実施する場合は、使用ツールの習熟や参加者のITリテラシーへの配慮、通信トラブルへの対応策なども考慮に入れる必要があり、運営側の負担が増加する可能性があります。

しかし、これらの手間は、無料のオンライン共同編集ツールを活用したり、100円ショップで手軽に入手できる材料を選ぶなど、準備プロセスを工夫することで軽減できます。

ただし、研修の準備を簡素化すると、研修の質が低下したり、効果が薄れたりする可能性があるので注意が必要です。

デメリット(2)ゲーム内容と研修目的の不一致リスク

研修ゲームを選定する際、最も重要なのは「ゲームの内容」と「研修の本来の目的」を明確に合致させることです。

単に「面白いから」という理由だけでゲームを選んでしまうと、参加者は楽しかったという記憶しか残らず、研修で何を学ぶべきだったのかが曖昧になってしまう危険性があります。

例えば、参加者間の交流促進が目的ならジェスチャーゲームも有効ですが、論理的思考力や問題解決能力の向上を目指す研修には不向きでしょう。

逆に、チームでの合意形成プロセスを学ぶ「NASAゲーム」は、コミュニケーションを取りながら意見を集約する訓練に適しています。

研修テーマや達成目標を事前に明確にし、それぞれのゲームが持つ特性(養われるスキル、所要時間、参加人数など)を十分に比較検討した上で、目的に最適なゲームを選ぶことが失敗を避ける鍵となります。

デメリット(3)学習効果が薄れる可能性

研修ゲームが盛り上がり、参加者が楽しむことは重要ですが、それだけで終わってしまっては「遊び」と変わりません。

ゲームの楽しさが先行し、本来の学習目標が見失われると、研修効果は期待できません。特にゲーム終了後の「振り返り」が不十分だと、参加者は「何を感じ、何を学び、それをどう活かすのか」を明確にできずに、学びが浅くなる傾向があります。

例えば、「脱出ゲーム」で課題解決のスリルを味わったり、「NASAゲーム」で活発な議論を交わしたりしても、その経験から得られた教訓や気づきを業務に結びつけるステップがなければ、単なる「楽しいイベント」で終わってしまいがちです。

ゲーム体験を意味のある学びに昇華させるためには、「ORID」や「KPT」や「YWT」といったフレームワークを用いた振り返りの時間を設け、参加者自身が学びを言語化し、実務への応用を考える機会を設けるするとより効果的ですよ。

目的別おすすめ面白い研修ゲーム

研修の成果を最大化するためには、その目的に合致したゲームを選ぶことが不可欠です。

ここでは、具体的な研修目的別に、参加者のエンゲージメントを高めつつ学習効果も期待できる、おすすめの面白い研修ゲームをご紹介します。

各ゲームの特徴や期待できる効果を理解し、自社の研修ニーズに最適なものを見つけてください。

- アイスブレイク向けゲーム紹介

- チーム力向上!おすすめゲーム

- 対話力アップに繋がるゲーム

- 課題解決能力を鍛えるゲーム

目的(1)アイスブレイク向けゲーム紹介

研修開始時の雰囲気は、その後の研修全体の効果を左右する重要な要素です。

参加者同士の緊張を和らげ、オープンなコミュニケーションを促すためには、アイスブレイクに特化した研修ゲームが非常に有効です。

例えば、手軽に実施できて人気が高い「しりとり自己紹介」や「共通点探しゲーム」は、数人のグループ内で制限時間内に行うシンプルなルールながら、初対面同士でも自然な会話が生まれやすく、相互理解を深めるきっかけになります。

また、言葉を使わずに絵文字だけでお題を伝える「エモジ伝言ゲーム」は、非言語コミュニケーションの面白さや難しさを体感でき、場を和ませるのに有効です。

これらのゲームは、短時間で参加者間の心理的安全性を高め、研修本編への積極的な参加姿勢を引き出す上で効果を発揮るでしょう。

ただし、アイスブレイクに時間をかけすぎてしまうと、本来の研修内容に十分な時間が割けなくなるので、注意が必要です。

目的(2)チーム力向上!おすすめゲーム

強固なチームワークは、企業の生産性向上に不可欠です。

社員間の協力体制を強化し、一体感を醸成するためには、チームビルディングを目的とした研修ゲームが効果的です。

代表的なゲームとして「マシュマロチャレンジ」が挙げられます。

乾燥パスタ、テープ、紐、マシュマロといった限られた材料を使い、制限時間内に最も高い自立式のタワーを建てるこのゲームでは、メンバー各自の役割認識、アイデアの共有、そして迅速な意思決定と協力が成功の鍵となります。

また、コンセンサス形成の重要性を学べる「NASAゲーム」もおすすめです。

月面で遭難したという設定のもと、手持ちの15のアイテムに優先順位をつける過程で、活発な議論と合意形成のスキルが磨かれます。

これらのゲーム体験をより実践的な学びに繋げるためには、終了後に「KPT」などのフレームワークを用いた振り返りを行い、チームとしての強みや課題、今後の改善策を具体的に話し合うことが重要です。

目的(3)対話力アップに繋がるゲーム

活発な意見交換と相互理解は、健全な組織運営に欠かせません。

社員一人ひとりが積極的に発言し、かつ他者の意見に耳を傾け尊重する「対話力」を養うことは、コミュニケーションの質を高める上で重要です。

この対話力向上に役立つ研修ゲームとして、まず「コンセンサスゲーム(NASAゲームなど)」が挙げられます。

限られた情報や条件下で、チームとして最善の結論を導き出すために徹底的に話し合うこのゲームは、多様な意見を引き出し、それらを建設的に集約していくプロセスを体験できます。

また、より心理的安全性の高い環境で本音を引き出したい場合には、「恐怖の郵便配達(匿名意見収集型ワークショップ)」も有効です。

参加者は匿名で職場の課題や改善点を投書し、それらを元にチームで解決策を議論します。

これにより、普段は言い出しにくい意見も吸い上げやすくなり、風通しの良い職場環境づくりや、具体的な改善アクションに繋げることが期待できます。

目的(4)課題解決能力を鍛えるゲーム

現代のビジネス環境では、複雑で前例のない課題に直面する機会が増えています。

このような状況で求められるのが、問題を多角的に分析し、論理的な思考に基づいて本質的な解決策を導き出す「課題解決能力」です。

この能力を実践的に鍛える研修ゲームとして、まず「課題解決型脱出ゲーム」が挙げられます。

職場や業務に関連するテーマ設定の中で、チームメンバーと協力して情報を整理・分析し、制限時間内に謎を解き明かしてミッション達成を目指すこのゲームは、問題解決のプロセスを楽しみながら体感できます。

また、より創造的なアプローチで課題解決に取り組みたい場合は、「レゴ®シリアスプレイ®」メソッドが有効です。

参加者は与えられたテーマや課題に対して、レゴブロックを使って自身の考えやアイデアを立体的に表現します。

これにより、言葉だけでは表現しきれない複雑な概念も可視化・共有化でき、チームでの対話を通じて新たな気づきや解決の糸口を発見できるのです。

「レゴ®シリアスプレイ®」は効果的なゲームですが、ファシリテーターのスキルや参加者の取組む姿勢によって効果に大きな差がでるので注意が必要です。

これらのゲームで得た体験を実際の業務に活かすためには、ゲーム後に「ORID」などのフレームワークを用いて振り返りを行い、学んだことを具体的なアクションプランに落とし込むことが重要ですよ。

研修テーマとゲームはどう連携できる?

研修ゲームを導入する最大の目的は、特定の研修テーマに対する理解を深め、行動変容を促すことです。

ゲーム単体で楽しむだけでなく、研修全体の目的と効果的に連携させることで、その効果は格段に高まります。

この章では、具体的な研修テーマとゲームを結びつける際のポイントや、具体的な連携事例をご紹介します。

研修テーマとゲームの連携については、以下の内容が挙げられます。

- SDGs研修向けゲーム

- リーダーシップ開発ゲーム連携

- 研修テーマとゲームの連携方法

事例(1)SDGs研修向けゲーム

近年重要性が高まっているSDGs(持続可能な開発目標)ですが、その概念は広範で複雑なため、座学だけでは理解を深めるのが難しい場合があります。

そこで効果的なのが、SDGsをテーマとした研修ゲームの活用です。

例えば、「SDGsトレードオフゲーム」は、参加者が各チームに分かれ、それぞれ異なるSDGs目標を担当し、限られた資源(予算や時間など)を交渉によって分配・獲得していくシミュレーションゲームです。

このゲームを通じて、参加者はSDGsの17の目標が独立して存在するのではなく、相互に影響し合い、時にはトレードオフ(一方を立てれば他方が立たない)の関係にあることを体験的に学びます。

また、交渉プロセスにおいては、コミュニケーションや合意形成の重要性も学べるでしょう。

オンラインで実施する際は、Miroのようなオンラインホワイトボードツールを活用すると、カードの配布や資源の管理がスムーズに行えます。

ゲーム終了後には、各チームの戦略や結果を共有し、SDGs目標間の相互依存性や、現実社会での課題解決に向けた視点についてディスカッションを深めることで、学びの効果を最大化できますよ。

事例(2)リーダーシップ開発ゲーム連携

リーダーシップは、役職者だけでなく、チームで成果を出すために全ての社員に求められる能力です。

このリーダーシップを体験的に学ぶゲームとして、「沈黙のリーダー(Silent Leader)」ゲームが挙げられます。

このゲームでは、リーダー役の参加者は一切言葉を発することができず、ジェスチャーや表情、アイコンタクトといった非言語コミュニケーションのみでチームメンバーを導き、与えられた課題(例:特定の形に並ぶ、積み木を高く積むなど)を達成することを目指します。

メンバーは、リーダーの意図を正確に読み取り、協力してタスクを遂行しようと試みます。

この一連のプロセスを通じて、参加者は言葉に頼らないコミュニケーションの重要性、相手の意図を汲み取る観察力、そしてメンバーからの信頼を得るためのリーダーのあり方など、リーダーシップの多様な側面を実践的に探求できます。

ゲーム終了後には、「ORID」などのフレームワークを用いて、リーダー役とメンバー双方の視点から、行動、感情、気づき、そして今後の行動計画について深く振り返ることで、研修効果を高めることができますよ。

事例(3)研修テーマとゲームの連携方法

研修テーマとゲームを効果的に連携させ、期待する学習効果を得るためには、綿密な計画と設計が不可欠です。

最も重要なのは、「研修全体のゴール(何を達成したいのか)」を明確にし、その達成に貢献するゲームを戦略的に選択することです。

例えば、「論理的思考力と合意形成能力の向上」が目的なら、「NASAゲーム」や課題解決型の「脱出ゲーム」など、分析と意思決定が求められるゲームが挙げられます。

一方で、「チーム内のコミュニケーション活性化と心理的安全性の醸成」が目的なら、「共通点探しゲーム」や匿名で意見を出し合える「恐怖の郵便配達」などが効果を発揮するでしょう。

ゲームを選定する際には、以下の5点を総合的に考慮する必要があります。

- 研修目的との整合性

- 参加者の役職・年齢・経験などの特性

- 所要時間と研修全体の時間配分

- 必要な物品やオンライン環境

- ファシリテーターの力量

そして何よりも、ゲームはあくまで手段であり、「遊び」で終わらせないためには、ゲームで得た体験や気づきを、研修テーマに結びつけて深く考察する「振り返り」の時間を必ず設け、学びを実務でどのように活かすかまで落とし込むことをおすすめします。

オンライン実施で盛り上がる面白い研修ゲーム

リモートワークの普及に伴い、オンラインでの研修機会が増えています。

対面とは勝手が違うオンライン環境でも、参加者のエンゲージメントを高め、効果的な学びを提供できる面白い研修ゲームは数多く存在します。

この章では、オンライン研修を成功に導くためのゲームの具体例や、実施のポイント、選び方について詳しく解説します。

- リモートでも盛り上がるゲーム

- ウェブ会議ツールで簡単実施

- オンラインならではの研修ゲーム

- オンラインゲームの選び方

オンライン(1)リモートでも盛り上がるゲーム

オンライン環境では、対面と比べて参加者同士の自然な雑談が生まれにくく、一体感を醸成しにくいという課題があります。

そのため、意識的にコミュニケーションを活性化させる仕掛けが重要になります。

そこでおすすめなのが、オンラインでも手軽に実施でき、かつ盛り上がるアイスブレイク系のゲームです。

例えば「オンライン絵文字伝言ゲーム」は、ZoomやMicrosoft Teamsなどのチャット機能を利用し、言葉を使わずに絵文字だけでお題(感情、状況、物の名前など)をリレー形式で伝えていくゲームです。

誤解や珍解釈が続出して笑いが生まれやすく、チームの緊張をほぐすのに適しています。

また、「オンライン共通点探しゲーム」は、ブレイクアウトルームで少人数グループに分かれ、制限時間内にメンバーの共通点をできるだけ多く見つけ出すというシンプルなルールですが、互いの意外な一面を発見し、親睦を深める良い機会となります。

これらのゲームは特別なツールを必要とせず、無料で短時間に実施できるため、オンライン研修の冒頭に取り入れ、参加者の心理的安全性を高めるのに効果的だと言えるでしょう。

オンライン(2)ウェブ会議ツールで簡単実施

多くの企業で標準的に導入されているZoom、Microsoft Teams、Google Meetといったウェブ会議システムには、研修ゲームの実施に役立つ機能が備わっています。

これらのツールを使いこなせば、特別な追加コストをかけることなく、オンラインでもインタラクティブな研修が可能です。

例えば、古典的なコンセンサスゲームである「NASAゲーム」は、ウェブ会議システムのブレイクアウトルーム機能を活用することで、各チームがオンライン上で活発な議論を行い、合意形成のプロセスを体験できます。

資料共有機能を使えば、課題シートやアイテムリストも簡単に配布できます。

また、オフラインで人気の「マシュマロチャレンジ」も、MiroやFigJam、Google Jamboardといったオンラインホワイトボードツール上で、図形描画ツールや付箋機能を使い、仮想的にタワーの設計図を描いてそのユニークさや実現可能性を競う、といった形でアレンジできます。

日頃から使い慣れたツールや、それに類する直感的に操作できるツールを選ぶことで、参加者のITツールに対するストレスを軽減し、ゲームそのものに集中してもらいやすくなりますよ。

オンライン(3)オンラインならではの研修ゲーム

オンライン環境の特性を活かすことで、対面では難しかった新しい形の研修ゲームも可能になります。

その代表例が、匿名性を活用した意見収集・課題解決ワークショップである「オンライン版・恐怖の郵便配達」です。

参加者はオンラインフォームや匿名チャットツール(例:Slido、Mentimeterの一部機能など)を使い、普段は表明しにくい職場の課題、人間関係の悩み、改善提案などを完全に匿名で投稿します。

集まった意見はファシリテーターが整理し、ブレイクアウトルームで各チームが具体的な解決策やアクションプランを議論します。

オンラインならではの高い匿名性が担保されるため、参加者は忖度なく本音を表明でき、これが心理的安全性の醸成と建設的な対話の促進に繋がります。

ただし、匿名性が必ずしも建設的な意見交換につながるとは限らないので、注意も必要です。

さらに、ゲーム後にGoogleフォームなどで匿名の満足度アンケートを実施したり、Googleが提供する「プロジェクト・アリストテレス」で提唱されたチームの効果性を高める5つの鍵(心理的安全性、相互信頼、構造と明確さ、仕事の意味、インパクト)に関する簡易診断ツール(例:「Team Norms」を参考にした自作サーベイなど)と組み合わせることで、チームの状態を客観的に把握し、より具体的な組織改善やチームビルディング施策に繋げることができますよ。

オンライン(4)オンラインゲームの選び方

オンラインで実施する研修ゲームを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。

これらを事前に検討することで、当日のトラブルを避け、研修効果を最大限に高めることができます。

まず、研修の「目的」を明確にし、その達成に最も貢献するゲームを選びましょう。

例えば、チームビルディングが目的なら合意形成や共同作業を伴う「オンラインNASAゲーム」や「オンライン脱出ゲーム」、アイスブレイクなら短時間で交流できる「オンライン共通点探し」などが考えられます。

次に、「参加者の特性」を考慮します。

1チームあたりの推奨人数(多くの場合4~6名程度)を守り、参加者のITリテラシーやオンライン研修への慣れ具合も配慮が必要です。

複雑な操作が必要なゲームは避け、直感的に理解できるものが望ましいでしょう。

また、「運営面の手軽さ」も重要です。

準備に時間がかかりすぎないか、無料で利用できるツールで実施可能か、ファシリテーターが進行しやすいか、などを確認します。

さらに、「テクニカルな準備とリスク管理」も欠かせません。

使用するウェブ会議システムやオンラインツールの動作確認、参加者への事前のアナウンス(必要なアプリのインストール、通信環境の確認依頼など)、そして当日のトラブルシューティング体制を整えておくことが重要です。

可能であれば、本番前に短時間でもリハーサルを行い、進行の流れやツールの操作感を確認しておくと、安心して当日を迎えられます。

面白い研修ゲームを成功させる秘訣とは?

面白い研修ゲームを導入しても、その効果を最大限に引き出し、研修全体を成功させるためには、いくつかの重要な「秘訣」があります。

単にゲームを実施するだけでなく、事前の計画から終了後のフォローアップまで、一連のプロセスを丁寧に進めることが必要です。

この章では、研修担当者や講師が押さえておくべき、ゲーム研修成功のための4つの鍵を解説します。

面白い研修ゲームを成功させる秘訣には、主に以下の内容があります。

- 研修目的とゲーム内容の明確化

- 最適な参加人数と時間配分

- 誰でも分かるルール説明方法

- 学びを深める効果的な振り返り

秘訣(1)研修目的とゲーム内容の明確化

研修ゲームを成功させるための最初の、そして最も重要な秘訣は、「研修全体の目的」と「導入するゲームの内容・特性」を完全に一致させることです。

研修を通じて参加者に何を学び取ってほしいのか、どのようなスキルを身につけてほしいのか、といったゴールが曖昧なままでは、どんなに面白いゲームを実施しても「楽しかったけど、何のためだったんだろう?」という感想で終わってしまいかねません。

例えば、リーダーシップ開発研修で「多様なメンバーをまとめ、目標達成に導く影響力」を養いたいのであれば、「沈黙のリーダー」のように、リーダーが言語的制約の中で非言語コミュニケーションを駆使し、チームを動かす体験ができるゲームは非常に有効です。

ゲーム選定の段階で、「このゲームは研修目的の達成にどう貢献するのか?」を徹底的に吟味し、両者の接続詞となる学びのポイントを明確に設計しておくことが不可欠です。

秘訣(2)最適な参加人数と時間配分

研修ゲームの効果を最大限に引き出すためには、参加人数と時間配分を研修目的やゲームの特性に合わせて最適化することが成功の鍵となります。

1チームの人数が多すぎると、一部の参加者が受け身になったり、発言機会が偏ったりして、全員が主体的に関与することが難しくなるからです。

逆に少なすぎても、多様な意見が出にくくなる場合があります。

多くのゲームでは、一般的に、活発なコミュニケーションと役割分担が生まれやすい1チーム4~6名程度が理想的とされています。

時間配分についても、ゲーム本体の所要時間に加え、ルールの説明、質疑応答、そして最も重要な「振り返り」の時間を十分に確保することが必要です。

例えば、ゲーム本編に20~30分かけるなら、導入説明に5~10分、振り返りには最低でも15~20分は見ておきたいところです。

もし全体の参加人数が多い場合は、複数のグループに分けるだけでなく、数グループのゲーム実施を他のグループが観察し、後でフィードバックし合う「フィッシュボウル(魚の水槽)方式」を取り入れるのも、学びを多角的にする有効な手法ですよ。

「フィッシュボウル(魚の水槽)方式」とは、対話を深めて意見を共有するための手法で、二重の円を形成し、内側の円に少人数の参加者が座って話し合い、外側の円の参加者はその様子を観察する手法です。

秘訣(3)誰でも分かるルール説明方法

どんなに優れた研修ゲームでも、参加者がルールを正しく理解していなければ、その面白さも学習効果も半減してしまいます。

ルール説明は、誰にとっても明確で、簡潔かつ分かりやすい言葉で行うことが鉄則です。

複雑な専門用語や曖昧な表現は避け、具体的な行動をイメージできるように伝えましょう。

例えば「マシュマロチャレンジ」のルールを説明する際は、「制限時間20分以内に、配布されたパスタ、テープ、紐、マシュマロだけを使って、できるだけ高い自立するタワーを作り、タワーの頂上にマシュマロを乗せてください。

計測時にマシュマロが乗っているタワーの高さを競います」といった具合に、使用材料、制限時間、勝利条件を明確に伝えます。

口頭説明だけでなく、ルールや手順を図解したスライドや配布資料を用意し、視覚的に理解を補助することも非常に効果的です。

説明後には必ず質疑応答の時間を設け、参加者全員が納得した状態でゲームを開始できるよう配慮しましょう。

特にオンラインの場合は、ツールの操作方法なども含めて丁寧に説明することが必要です。

秘訣(4)学びを深める効果的な振り返り

研修ゲームは、それ自体が学びのゴールではなく、あくまで「体験を通じて気づきを得るための手段」です。

その体験を真の学びに昇華させ、実務での行動変容に繋げるためには、ゲーム終了後の「振り返り(デブリーフィング)」が極めて重要です。

振り返りでは、参加者自身がゲーム中の出来事、自分の行動や感情、そしてそこから得られた教訓や気づきを言語化し、共有するプロセスが不可欠です。

例えば、コンセンサスゲーム「NASAゲーム」の後には、「ORID」のフレームワークに沿って、「ゲーム中に何が起こったか?」「その時どう感じたか?」「その経験から何を学んだか?」「明日からどう活かすか?」といった問いを通じて内省を深めます。

また、チームビルディング系のゲーム後には、「KPT」を用いて、チームとしての成果やプロセスを客観的に評価し、具体的な改善アクションを導き出すことが有効です。

「YWT」を使うことも良いでしょう。

「YWT」とはY:やったこと、W:わかったこと、T:次にやること、を順に考えるフレームワークです。

ファシリテーターは、これらの振り返りが安全な雰囲気の中で行われ、参加者全員が積極的に発言できるよう、適切な問いかけや場のデザインを心がける必要があります。

まとめ

面白い研修ゲームは、社員間のコミュニケーションを促進し、チームの結束力や課題解決能力を高めることができます。

面白いゲームに全員で参加することで、チームワークが向上し、モチベーションも上がるでしょう。

ただし成功には、研修の目的とゲーム内容の明確な連携や、オンラインにも対応できる柔軟性が不可欠です。

準備や進行に手間がかかるため、参加人数や時間配分を適切に設定し、効果的な振り返りを通じて学習効果を深めることが重要です。

無料で手軽に導入できるゲームを選べば、費用を抑えつつ高い成果を期待できますよ。

コメント